世界脳週間2025 国立精神・神経医療研究センター 講演会

| 日 時 | 2025年8月2日(土) 13:00 ~ 17:30 |

|---|---|

| 会 場 | 国立精神・神経医療研究センター 内 ユニバーサルホール(東京都小平市) |

| 主 催 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター/NPO脳の世紀推進会議 |

| 対 象 | 高校生

70名(先着) |

| 代表者 | 理事長 中込和幸 |

| お問合せ | 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第二部 小山 隆太 noushuukan2025[at]gmail.com |

お申込みついては、下記「国立精神・神経医療研究センター」HPをご確認ください。

プログラム

| 13:00~13:10 | 開会挨拶

岩坪 威 神経研究所 所長 |

||||||||||||||||||||

| 13:10~14:10 | 講演

|

||||||||||||||||||||

| 14:25~15:30 |

ラボツアー

3コースに分かれて見学 【スケジュール詳細】

【担当部・内容】

|

参加者数

23名(引率者5名)当日欠席3名

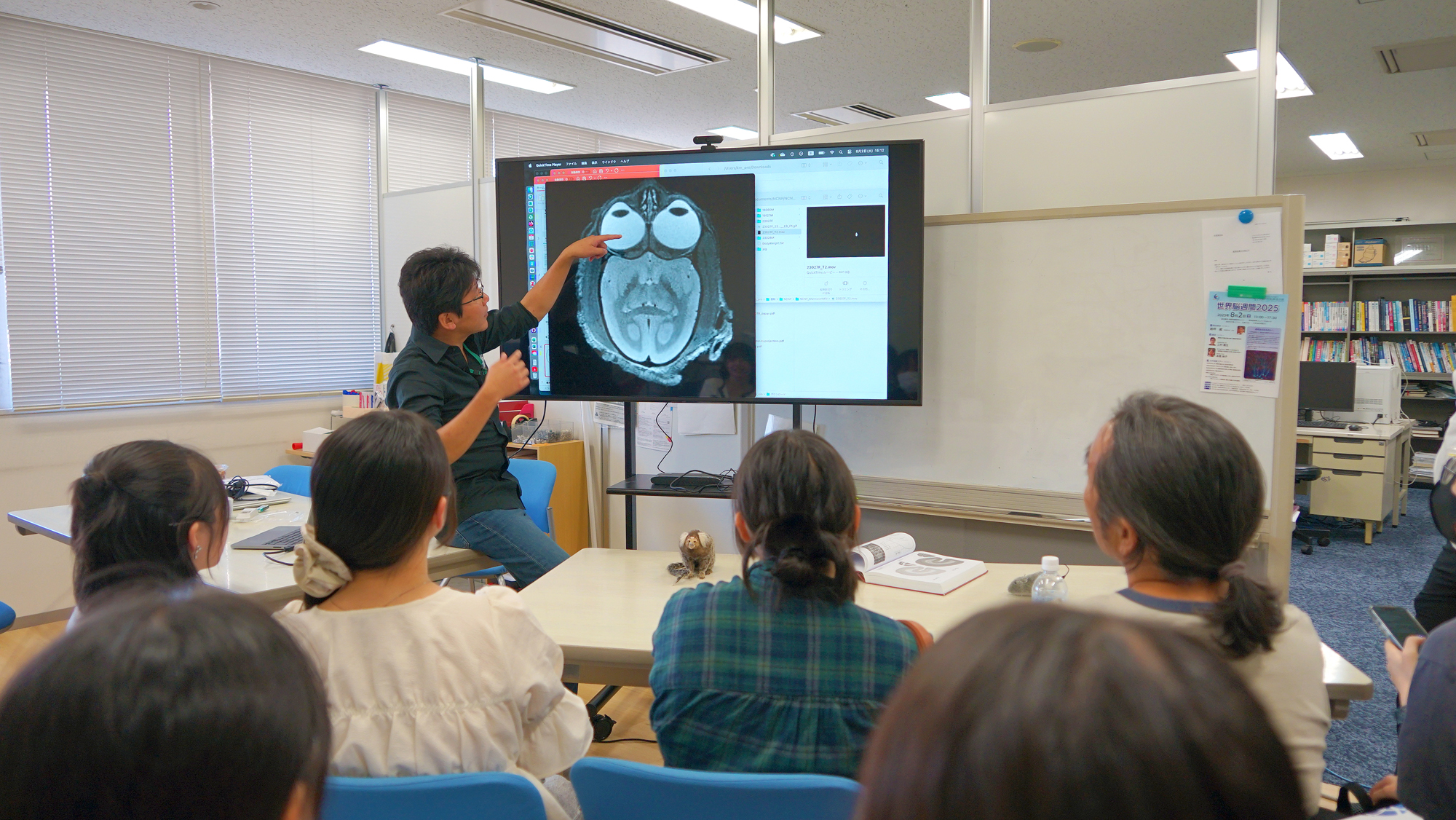

イベントの概要

国立精神・神経医療研究センターは研究所と病院が併設されており、研究者と医師が連携しながら最先端の研究を進めている魅力を伝えることを目的とした。オンサイトで、2名の講演者による最先端の脳科学研究に関する講演後ラボツアーを開催した。ラボツアーでは事前に参加者に希望をとり、3コースに分かれて研究施設を見学した。見学終了後に参加証明書を一人ひとり小山部長より授与しアンケートを回収、無事イベントを終了した。

参加者の反応

イベントに参加した高校生は皆熱心で、質疑応答では笑いがおこるなど会場の雰囲気がとてもよかった。イベント後のアンケートでは、内容に関して大変興味深く、学びの多い内容だったとの声が多く、用紙の記入枠をはみ出して感想を書いてくれる高校生がほとんどであった。

(アンケート)

- 実際の研究を見学して研究者に憧れた。

- 自分の進路として将来研究者を目指す時、どういう所を目指したらいいか具体的に想像ができとてもよかった。

開催者の総括

研究所と病院を併設するNCNPの強みを活かし、基礎・臨床の2講演とラボ体験ツアーを通じて最新の脳科学と医療の現場を一体的に紹介できた。講演後の質疑は終始活発で、アンケートでも「実際の研究を見学して研究者に憧れた」「進路を具体的に想像できた」との声が多数寄せられ、学びと動機づけの機会となった。運営は円滑で安全面にも配慮し、科学未来館からの参加も得て交流が広がった。本企画は、次世代人材育成と社会への発信という趣旨に合致した成果を上げた。次回は広報とツアー動線の最適化をさらに進め、参加者の探究心に一層応える場としたい。

アンケート集計

質問1 講演会の内容について

質問2 その他、講演会に関する感想

- 脳について、解明、研究している分野は多く分かれており、自分が思ったよりも深く、広く謎があるのだなと思いました。

- ネット上などではなく、本人から直接聞けることはほとんどないのでとても為になった。

- 私は将来の進路として小児科と脳科学、またロボット工学などの機械分野に興味があったので、講演会の内容はちょうどよかった。父も医者ではあるものの病理学の分野なので、自分の興味のある分野の話を聞く機会がなく、今回がはじめてリアルな話を聞けた時だった。

- 興味深いお話を聞けてよかったです。

A Iの技術の進歩がすごいなと思いました。

三村先生の機械学習や化学遺伝学の研究に関するお話がわかりやすく大変興味がありました。大橋先生のSMAの話も興味深かったです。治療薬の効果が出ている様子を見てすごいなと思った。 - 三村先生

機械学習、といえものをよく分かっていなかったが、すごくホットな話題なのだなと思った。工学で人間を理解する、というのがすごい面白いなと思った。

本橋先生

難病をおもちの看者さんのために色々やろうとしていることが分かった。

薬体1億6000万はすごと驚いた。 - 研究者って実際どのような仕事をしているのか、イメージが湧かなかったが、講演会でお話を聞いて少し具体的になりました。

研究は成功と失敗の繰り返しで、人間にしかできないことを見出していくことの難しさや、AIと共存していくことの有用性などがわかり、とても興味深かったです。

私も将来、研究者の道に進みたいと考えていたので、とても危考となりました。 - 機械技術や難病について複雑な内容なのにも関わらず、うまく砕いて簡潔になっていて分かりやすかった、神経系の難病の治療について。どこの部位のどの機能を改善するのかで多様な方法があって、1つに満足せず、よりよい方法を探す姿勢や多自的な視点は必要だと感じた。

- 薬の値段が。1億以上するのがあって、なかなか手を出しにくい金額で、なぜ他のに比べてその値段がするのが気になった。

- 薬の値段が高くておどろきました。

もっと価格が下がって、多くの人が手に入れられるようになったら良いなと思いました。 - 行動を量的に計測できるということは、画期的だと思った。

多分野にまたがった研究により興味がわいた。研究機関としても、医療機間としても指能していて、すごいと思いました。 - 2種の講演の内容がまったく違うもので、脳対窓らを色々なるアプローチの仕方があるのだと知れた.普段から脳に興を持っていたものの、具体的にどんなことをしているのか、イメージ出来ていなかったので、とても良い機会だった。

- 機械学習を用いて、サルなどの動物の行動を計測することでASDの子供の非言語表現の変容を検出しようとしていることに驚いた。

難病に立ち向かうためには、地域社会を含めた全体の力が必要になるという言葉に共感した.普段では聞けない研究者の講演をきくことができてうれしかった - 医療のことだから堅苦しいものと思ってたけど、実際の体験とかできましてくれて、難しい言葉もなかったから、分かりやすかった。

- 貴重な話を聴けてよかったです。

時間をかけて来だけ斐があってよかった。 - 少し難しい内容もあったのですが、今実際研究をなさっている方のお話しを聞けてすごく刺激になりました。

- 私自身がバーチャルに興味を持っているというのもあって、トラッキング技術の発展について共感するとともに、ここまで進んでいるとは知らず。驚いた。父が1年前ほどに難病(生死に関わるものでは引い)と診断されたばかりなので、とても関心を持って聴くことができた。

実際の研究内容や実体験をもとにお話されていたので、写真や映像が多く用いられていて内容が想像しやすかった。 - AIを使って様々な予測ができることが、医療の発展に実際に役立っているという現状や、自分の知らない病気に、知らない面からアプローチしている人が多くいると知ることができて、自分の視野がさらに広がったように感じました。特に、脳神経小児科の先生のお話は、脳について興味のある自分にとって、とても新鮮ながら、たくさんの学びがありました。将来脳神経のどこかの科に関わりたいという気持ちが強まりました。どちらの講演もとてもおもしろかったです!ありがとうございました。

- 機械で動きをデータにとれることにおどろいた。動物の動きをデータにとって、動きから分祈されていてすごかった。機械学習のことをあまり知らなかったから、おどろくことが多くて、おもしろかった。

知らなかった病気について知ることができた。子供の病気について実話をもとに話していたため、わかりやすくておもしろかった。 - 生物実験の生物が感じるストレスとかで行動がかわっていたりしないかな、ないとも思いました。

とてもおもしろかったです。

話がとてもわかりやすかったです。 - とても興味深い内容で、学びの多い講演会だった。

今まで、脳研究には強い興味を抱いていたが、具体的にどのような研究がされているのか、又、したいのかはかんがえたことがあまりなく、というよりも考えてもまとまらず…。しかし、今現在行われている研究にふれたことで、あらためて考えるよい機会になった。

特に、医療についてはあまり考えておらず、縁遠いところもあったが、今回お話をきいて、「難病」というものに興味がわいた。最近は薬学にも期味があるので、いろいろと調べてみようと思った。

改めて学びなおすのに、とてもためになりました。すごく楽しかったです。

ありがとうございました。

3 ラボツアーに関する感想

- 充実した実験機械が数えられないほど多くあり、調査を長期間するにはこの施設がうってつけだなと思いました。

- なかなか実際に実験しているところは見るごとができないので貴重なことができた。

- 実験動物を見ていて、筋ジスのブタに同情する気持ちもあったが医療のためには仕方のないことなのかなと思った。いつか実験動物を使わなくてもいいような技術ができたらいいなと思った。脳科学オリンピックにチャレンジしてから脳科学の分野に興味をもっていたが、具体的に研究とはどのようなものを対象に行うのかよくわからずにいた。今回実際に研究室に入ってみてはじめてなんとなくではあるけれど想像がついた。

- 貴重なマイクロミニチェアピッグの2匹を比較見学できわかりやすくご説明ありがとうございました。脳細胞を顕微鏡で観察でき、もっとお話をききたいと思いました。

脳細胞を育てている様子を見れてよかった。2mmまで細胞を大きくできるのがすごいなと思った。 - iPS細能や骨格筋をみることができて楽しかった。骨格筋が綺麗すぎてびっくりした。

この技術が自分でもできるらしいのでやってみたくなった。動物実験について考えさせられた。 - 実際の研究の道具や様子を見ることができ、とても楽しかったです。丁寧に説明していただき、とてもわかりやすく、身近に感じることができました。

iPS細胞は、お話だけでも/かりやすく、おもしろかったのですが。実際に細胞を見ることができ、より理解が深まったし、楽しかったです。

また、講演会でおっしゃっていた機械学習も、実際に自たちで見ることができ、とても興味深く、楽しかったです。 - 実際に細胞や技術を見ることで、学ばせてもらった内容に具体性が増したし、興味深いものが多くあった。

本当に色々な調査方法があるのも分かったし、解明したい内容によってどのように調査するかを選んだり、新たな調査法を考えることは難しいと思う。 - リアルタイムで画像をれできる技術が自分ね部活でも運動の研究のために、使えそうだなとと思った。

- マーモットに対して実験を行う際に、倫理の問題がかかわると知りむずかしいなと思いました。

- 研究施設が近くで見ることができて、とても面白かった。

iPS細胞を初めて見て、その分野への興味が深まった。

マーモセットの飼育頭数の多さに驚いた。 - iPS細胞や神経細胞、骨格筋細胞は教科書のイラストのみで、実際のものを見たことかなかったので、細胞によって形が大きく違って面白かった。

また、マーモセットを用いた機械学習をしている研究所の見学で、日頃から、楽しく和気あいあいと研究をされているのだろうな、と感じられて、楽しそうだった。プログラミングや飼育、その他にも色々なことをしていて、研究者って忙しそうだけど、楽しそうだと感じた。 - 脳の細胞や筋ジスの研究が難しいものばかりで一生懸命に努力している研究者たちはすごいなと思った。

筋ジスのブタの状態を目で見ることができ、改めて研究のすごさを感じた。 - 研究所に入れるなど思ってもいなかった。全員がー人一人自分のやりたいことを持って、そのために、自分のスペースを作って、研究をしていて憧れた。研究者がいて、薬を作って、そから人が治っていくから、研究は大切なことだと実感できた。

- 研究施設を直接見る機会があまりなかったので、普段どんな風に過ごしているのか詳しく聞けてよかった。

- 普段研究室の内を見せていただくことはなかなか無いので自分が将来研究者を目指そうと思ったら、どういう所を目指しているか具体的に想像できてとてもよかったです。

- ・実際に顕微鏡をみて、正常・異常なものを見比べることができて、情報が目からも入ってきたので分かりやすかった。

・先生方との距離が近く、質問がしやすい環境だった

・設備が充実していて、清潔感もあったため、研究が楽しそうだという印象を受けた。 - 2つのラボで行われている研究が、どちらもとても専門的で難しい単語もあったけれど、認知症など、一般によく知られつつも治療の難しい病気に対して真剣に、そしてとても誇りを持って研究されているのだな、と感じました。脳の話には小さい頃から興味があったので、今回、見たり開いたりして得たことはとても興味深く、楽しみながらツアーに参加できました。

機会があれば来年も来てみたいし、自分も何か研究してみたいな。という気持ちになりました。 - 脳の海馬を顕街きょうで見ることができた。アルツハイマー病の人の脳だったから.健康な人の脳もみてみたい。脳にはいろいろな膜などでガードされていることを知った。

スライスされた脳をみれた。脳がうすくスライスされていることにあまりイメージがわかなかったが、見れたたのしかった。 - アルツハイマーで、記憶はもどらないっていうのを聞いて、驚きましが早期治療でよくなるというので少し安心しました。研究者もわきあいあいとしているということが聞けて嬉しかったです。

- ・遺伝子疾患治療研究部の「脳オルガリイド」についての研究が気になり応募しました。とても味深い内容でした!!大まかな構造や電気信号の有無はふつうの大きさの脳と同じなのにとでも小さい。2mmぐらいにしかならないのがおどろき、たしかに大きすぎても困る、でも血管がない。いくら小さいとはいえ、どうやって機能をいじしているのだろう。聞いておけばよかった。いや、そもそも大した機能はないから、そんなに栄養はいらないかな?

・病態は化学研究部、ずいんかくスペースが小さくなってしまいました。すみません。遺伝子に関するビッグデータ。とほうもない量ですね。しかも将来的には人1人、ではなく多くの人のデータをあつめなくてはならない。大変だ….。

しろうとの思いつきですが、これで量子コンピューターが完がすれば楽になりそうですね。どれほどの量のデータがあつかえるのか…。そもそも人にしたって体全部のさいぼうのいでん子のデータをとるのってどうやるんでしょう…大変そう。

・とても楽しかったですありがとうございました!(さいごのほうきたなくてすみません)